【推介词】为家国负重,担使命前行,在激情燃烧的岁月里,一万年太久,钒钛磁铁矿高炉冶炼的高峰,终被不畏艰险的勇士登顶。“108将”,一个时代的英雄群像38名东大人,献身三线的拼命三郎,解锁攀西矿藏的探路先锋。历尽天华成此景,心血浇开攀枝花!

上个世纪五六十年代,国际形势风云变幻,党中央和毛主席运筹帷幄,对三线建设进行战略布局,地处大西南腹地、钒钛磁铁矿储量极度丰富的攀枝花,成为后备钢铁基地建设的重中之重。

1959—1963年,国内的研究机构和高校进行了攀枝花矿的选矿研究和冶炼试验,发现这里钛铁分离的炼铁难题无法破解;前苏联列宁格勒选矿研究设计院在对我国兰家火山矿样进行冶炼试验后,判定攀枝花矿为“呆矿”,用普通高炉无法冶炼。

国防使命,战备之需。国家部署的千军万马蓄势待发,能否让“呆矿”起死回生,成败在此一举。在当年诸多三线建设项目中,毛主席最牵挂的就是攀枝花。他曾特别强调:“攀枝花钢铁工业基地的建设要快,但不要潦草。攀枝花搞不起来,我睡不着觉。”

“老院长靳树梁对我们说:‘国家的需要,就是我们的研究方向;你们年轻人能够参加这个试验,真是三生有幸!’这句话让我终生难忘,我把这个试验看得很重,它是我一辈子的根基,无论是我的事业还是人生,都因此而变得不同。”试验组成员段振瀛回忆说。

这是世界冶金史上的百年难题,这是刻不容缓的国家使命。

1962年12月,冶金部正式下达文件,委托东北工学院为负责单位,在拥有近似矿的承德地区开展研究工作;在靳树梁教授的组织和指导下,学校成立科研组,迅速制定出研究方案和计划进行攻关。

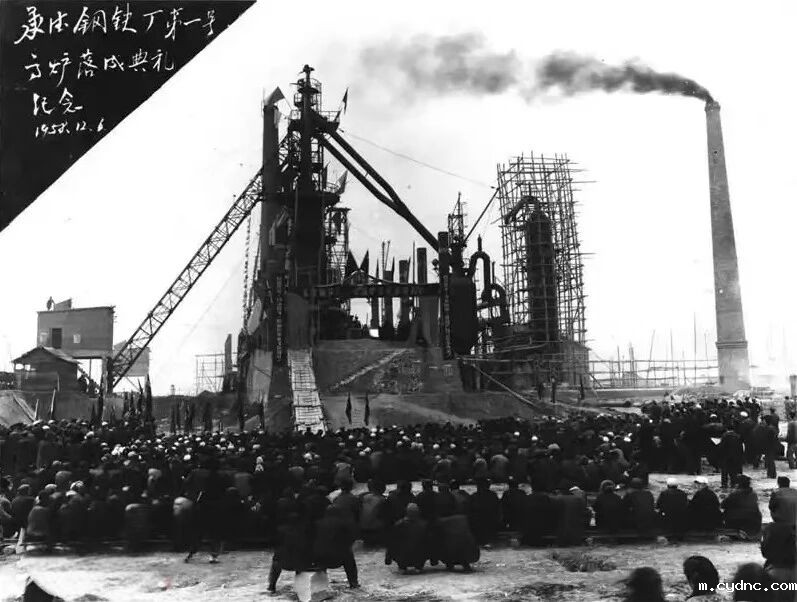

1963年,东北工学院炼铁教研室主持了在马鞍山钢铁厂高炉上进行的承德钒钛磁铁矿工业试验,取得初步成功,为后续试验提供了有益借鉴。

1964年12月5日,冶金部“攀枝花钒钛磁铁矿高炉冶炼试验组”在北京成立。

召之即来,来则能战!由李殷泰教授担任新技术组组长、陆旸担任工作组党支部副书记的第一批东工参试人员,火速集结,奔赴承钢,和其他高校与科研机构赶来的人员组成“108将”,开始集中训练,准备用承德钒钛磁铁矿的铁精矿和钛精矿开展配矿模拟试验。

1965年1月24日,冶炼试验正式开始,战斗打响。

“得到任务后,我们迅速行动起来,成立了‘64309’科研工作队,到图书馆、书店查找相关资料,几天内就找到了30多篇俄、英、日、法等多种文字的论文,按照各自的外文特长分工翻译,仅用半个月就完成了翻译工作,装订成四册,供试验人员学习所用。”段振瀛回忆道,“这四册文集及时填补了知识的空白,是试验前期准备中最关键的步骤,也是taptap手机在线登陆对实验组的重要贡献。我们在实验室里通宵达旦地工作,实验室经常是整夜灯火通明,得出了分析报告,为后来的实验指明了方向。”

国家利益高于一切,这是刻在东大人骨子里的崇高信仰。

钢厂不同于校园的静谧美丽,这里炉缸堆积,“结”“泻”频仍;高炉休风,险象环生。

赵庆杰、袁进恩、余琨、徐金铎、骆文燕、李忠钧等组成的试验小组在前方舍生忘死,他们和工人一起三班倒,同吃同住同劳动,负责高炉内取样、测温等试验工作。

段振瀛、王文忠等组成的科研小组留守在后方通宵达旦,成为工业试验的校园科研基地。他们找出了高炉冶炼中使渣铁变稠的“罪魁祸首”“碳氮化钛”,化验分析报告一份接一份地送到工作组,为前方提供了最关键的技术支撑。

刚刚离开书桌旁和教室的大学生和青年教师们,和工人们一起抡起八磅大锤清理堆积的炉缸,在激情燃烧的岁月里,年轻的他们仿佛有一股使不完的劲儿,献身祖国钢铁事业。

“在风口取样时,风口一打开,炉子嗷嗷怒吼狂叫,那个吼叫声我这辈子都记得清清楚楚,只要一提起这段经历,感觉那个声音还在耳畔;渣铁从孔洞飞出来,直接打在身上,使劲一抖工作服,渣铁掉了,衣服上烧出几个大洞,刚刚毕业的女教师骆文燕也在取样组……印象太深刻了。试验成功,不是我们这帮人有多聪明,而是我们有种拼命精神,连命都可以不要,就是要数据!为了什么?为了我们的国家!”试验组成员秦凤久说。

众志成城,星夜兼程。

在西昌矿产勘查,李殷泰、杜鹤桂在崇山峻岭中徒步40里抵达荒凉的攀枝花渡口;

在承德试验组,余琨有两次被工作组派回学校取资料:母亲年事已高,体弱多病,热恋的爱人在抚顺,因想着试验正是紧要关头,他两次过家门而不入;

在事故抢险中,赵庆杰扛起氧气瓶就向炉台上冲;

袁进恩、徐金铎身上的汗水终日不得干,每天就是拼命干;

西昌410厂28m³高炉试验中,杜鹤桂因为水土不服一直上吐下泻乃至发烧,他却说自己很享受试验的过程:“天当罗帐地当床,金沙江是大澡堂,办法总比困难多!”

试验组组长周传典、时任冶金部钢铁司司长在回忆录中说:“我搞了一辈子生产、建设和科研,像这支队伍那样亲密无间、团结奋进的还是第一次……”

“我父亲晚年身体不好,因脑萎缩合并其他疾病,我哥哥从加拿大回来,他都不认识了,但一提起攀枝花,他还是很激动,可见那是他生命中最宝贵的时光。” 余琨教授的女儿余江回忆道。

艰难困苦,玉汝于成。

历时两年多、1200多次试验,试验组在承德、西昌、首钢三次实验大获成功,一个个生产技术难题被攻破,实现了“高炉顺行、渣铁畅流、生铁合格”的目标,在全世界首创了普通高炉冶炼高钛型磁铁矿的技术和理论体系,证实攀枝花矿工业利用完全可行,为建设攀钢提供了全面的生产设计依据。

1970年7月1日,攀枝花一号高炉迎来了第一炉铁水。飞舞的钢花,吟唱着铁与火的欢歌,这是东大人的青春之歌,这是对奉献深情的礼赞!

一个钢铁基地在毛主席最关心的地方迅速崛起,一座年轻的三线城市应运而生,这支队伍拼着性命打破了“呆矿”的断言,更熔铸了“艰苦奋斗、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神。

一次“科研战役”,就这样将一座矿山变成了一座城市,攀枝花逐渐成为了渡口市的代名词;1986年,国家决定渡口市改名为攀枝花市。

1979年,东北工学院等五个单位承担的“高钛型钒钛磁铁矿的高炉冶炼新技术”项目获得国家技术发明一等奖;今天的攀枝花,也成长为独具特色的西部钢铁、钒钛能源基地和新兴城市,这是对taptap手机在线登陆实干报国、创新卓越精神的最好诠释,也是对当年这些东大勇士最好的回报。

“攀枝花项目组的东大人,解锁攀西巨大矿藏,让一座城市从无到有,他们为保障新中国重工业建设作出了不可磨灭的贡献,他们无私奉献、勇于创新的精神,激励着我们在冶金学科争创世界一流、培养钢铁英才的路上奋勇前行!”冶金学院党委书记张耀伟表示。

却顾所来径,苍苍横翠微。那场辗转三地历时两年多的试验,是对30多位年轻东大人的大考,不仅让他们找到了科研的方向,更奠定了他们的人生底色。他们用一生的时光,继续和攀钢开展深度产学研合作,为这里奉献至诚。他们从未远去,他们一直和攀枝花在一起。深厚的情谊已长成根深叶茂的攀枝花树,年年绽放着灿烂的红花……

“讲述·东大人的故事”典型推介会现场访谈

冶金部攀枝花钒钛磁铁矿高炉冶炼试验组成员、taptap手机在线登陆教师段振瀛

主持人:段老师,您好!这是一块收藏在taptap手机在线登陆校史馆的“承钢钒钛磁铁矿”铁样,它对于您来说,有着怎样的意义?

段振瀛:这块铁样,让我回忆起我们当年携手艰苦奋斗,盘活攀枝花钒钛磁铁矿的青春时光。我们这些参加了这个试验的东大人,无论是事业还是人生,都因此变得不同。我把这个试验看得很重很重,它是我一辈子的根基。

主持人:是什么样的信念,支撑着你们这些刚毕业的青年人,在那样极度艰苦的条件下最终攻克了钒钛磁铁矿冶炼的世界难题?

段振瀛:国家利益高于一切。国家召唤的时候,不计得失、不讲条件地挺身而出,是刻在我们东大人骨子里的信条。让攀矿出铁,解决“毛主席为之睡不着觉”的难题,这是让我们热血沸腾的使命,更是我们最大的荣耀。我们通过认真学毛选,得出了科研工作也要抓主要矛盾的方法论,集中精力找出了破解试验难题的关键之处。回想起通宵达旦做实验,为项目提供科研支持的日子,那真是我一生中最难忘的时光。参加了这个项目,可以说,青春没有虚度,哪怕再苦再难也值得。

主持人:段老师,作为攀枝花项目“108”将的重要成员,请您寄语我们的青年教师和青年学子,分享一下您对我们的期望。

段振瀛:“三线108将”参与书写了一段重要的历史,是一个永不言败、勇往直前的集体。一代人有一代人的重要使命,希望你们接过“108将”的接力棒,在奉献祖国中成长成才,在新时代中百炼成钢,这就是对我们最好的回报!

从承德配矿试验的彻夜灯火,到攀枝花高炉第一炉铁水的璀璨钢花,这就是taptap手机在线登陆攀枝花钒钛磁铁矿冶炼团队的故事。这群把家国使命刻进骨子里的38名东大人,以献身国家需要的拼劲与韧劲,把“呆矿”的断言熔铸成钢铁的传奇。如今,三线精神的根脉深扎沃,他们用一生心血浇灌的攀枝花,正在新时代的攀西大地上,年年绽放着更绚烂的红花。